Teil 3: Erkenntnisse

Welche Erkenntnisse haben wir aus der Hitzebefragung 2024 gewonnen und welche Interpretationen können wir daraus ableiten? Diese Fragen wollen wir im Folgenden aufklären.

Wahrnehmung von Hitze

Der größte Teil der Befragten (78%) fühlt sich von Hitze eingeschränkt und gab sogar an sich bei Hitze nicht gut zu fühlen. Zwar konnten nur wenige (ca. 7%) nicht sagen, ob sie sich bei Hitze eingeschränkt fühlen, dennoch ist gerade diese Zahl für uns von besonderem Interesse. Schließlich ging es in der Hitzebefragung auch darum herauszufinden, inwieweit es überhaupt bereits ein Problembewusstsein beim Thema Hitze gibt. Darunter fällt auch die Wahrnehmung für den eigenen Körper, insbesondere durch belastende Ereignisse. Immerhin 18% gaben an, dass sie unter Hitze nicht leiden. Für den größten Teil unter den Befragten ist Hitze also mindestens insofern wahrnehmbar, als dass sie sich auf den Alltag und das Wohlbefinden auswirkt, häufig wird sie aber sogar als ein spürbares, beeinträchtigendes Problem erlebt. Dennoch wirft die Zahl der „Hitzeakzeptierenden“ weitere Fragen auf, z.B. zur eigenen hitze- oder belastungsbezogenen Wahrnehmungsfähigkeit besonders im Alter oder bei verschiedenen Einschränkungen und mangelnden Verhaltensalternativen, wie verschiedene Studien festgestellt haben. Dazu passt auch, dass es relativ viele Enthaltungen „Weiß nicht“ gab, was auf Unsicherheit und Indifferenz bei der Hitzewahrnehmung hinweist.

Hitzeleiden

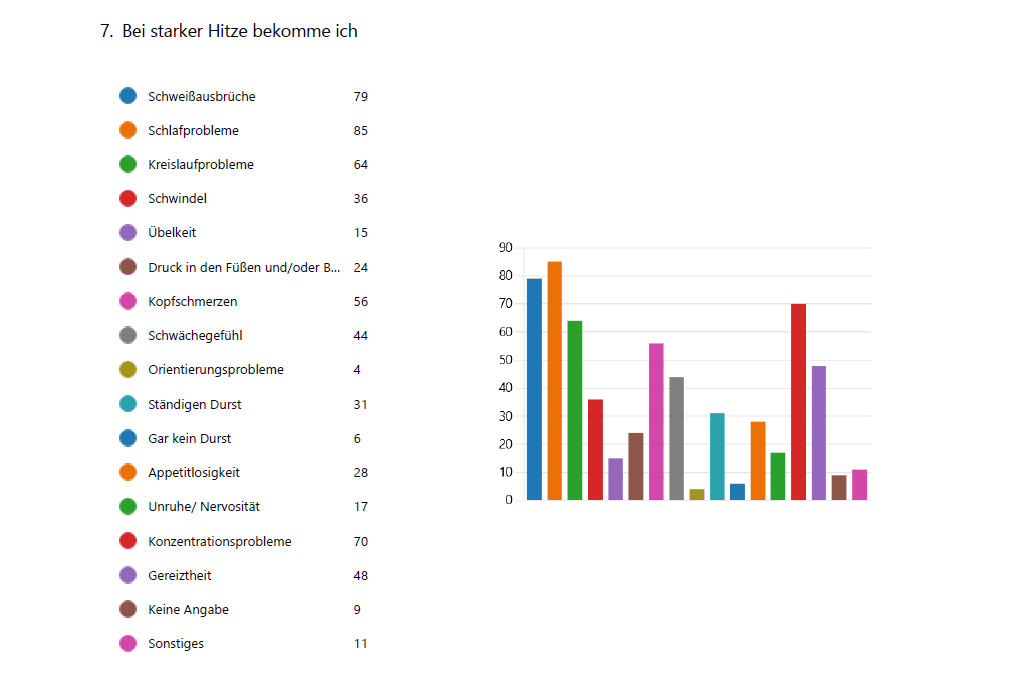

Es wurden insgesamt sehr viele Angaben zu den Symptomen und Beschwerden bei starker Hitze gemacht, was eine ernsthafte, selbstachtsame Beschäftigung mit einer Hitzegefährdung zeigt sowie ein gewissenhaftes Antwortverhalten.

Die häufigsten erlebten Probleme bei Hitze sind laut Umfrage:

1. Schlafprobleme

2. Schweißausbrüche

3. Konzentrationsprobleme

4. Kreislaufprobleme

Auch weitere, konkrete körperliche Beschwerden wie Kopfschmerzen, Schwindel und Schwächegefühl oder Gereiztheit wurden als häufig auftretende Konsequenz von Hitze ausgewählt.

Welche Schlüsse ziehen wir aus der Hitzebefragung?

Im folgenden Stellen wir 6 Erkenntnisse aus der Hitzebefragung vor, auf die wir uns in Zukunft für unsere Forderungen nach Hitzeschutz, also Klimaanpassung, beziehen werden.

1) Alle Parks mit Ausnahme der Kirchsteinanlage erreichten untere Plätze im Ranking, wurden also als durchschnittlich weniger hitzebelastend wahrgenommen.

Erklärung:

Verschiedene Faktoren tragen dazu bei, dass Hitze in den Stadtparks und den ausgewiesenen Grünflächen weniger stark erlebt wird. Tatsächlich tragen sogar einige aktiv dazu bei, dass Hitze auch physikalisch reduziert und der Wärmeinseleffekt ausgebremst wird. Unter dem Punkt „Cool Spots“ tragen wir diese Faktoren ausführlicher zusammen. Die Kirchsteinanlage als scheinbare Ausnahme der Regel grenzt an die stark befahrene Wilhelmstraße und ist außerdem im Vergleich im dicht bebauten Stadtzentrum angesiedelt. Versiegelte Flächen stauen und speichern die Hitze hier spürbar und geben die Hitze in die Umgebung weiter. Betrachten wir zwei Maßnahmen gegen Hitze genauer:

>> Begrünung: Schatten, Verdunstungskühle, direkte Strahlung wird absorbiert

>> Sitzplätze im Schatten: Hitze ist anstrengend. Sitzmöglichkeiten entlasten den hitzeangestrengten Körper durch Pausen. Eine Positiv-Spirale wird in Gang gesetzt. Ist der Körper weniger angestrengt, funktioniert die körpereigene Hitzeregulation automatisch besser. Es kommt weniger zu Überlastungserscheinungen.

2) Die Parks, die unter anderem an einem Hang oder Fels gelegen sind, landeten alle auf den unteren Plätzen. 2 von 3 haben es in die Kategorie „Cool-Spots“ geschafft.

Erklärung:

>> Auf- und Abwinde: Weil kalte Luft schwerer ist, sinkt sie nachts ab und sammelt sich in Tallagen. Hangflächen können dadurch besser abkühlen und somit auch bis in den Tag hinein länger kühl bleiben. Aufwinde an sonnigen Hängen können, je nach Luftbewegung und Bodenflächensituation (Flußnähe, Bäume, schattige Bebauung) auch tagsüber Wärme abtransportieren.

>> Schattenfaktoren: Die Zeit, in der die Sonne direkt auf die Talflächen trifft, ist im Vergleich zu exponierten Flächen begrenzt. Auch die Beschattung durch einen flächendeckenden Baumbestand halten direkte Strahlung ab. Dadurch kann sich Hitze weniger stauen, die Fläche bleibt verhältnismäßig kühl.

>> Mehr Oberfläche: Mehr Fläche pro m² Boden bedeutet auch mehr Oberfläche für potentiell mehr und verschiedene Pflanzen und somit auch mehr Verdunstungskühle, Absorption von Sonnenstrahlung und Speicherung von Wasser.

3) Die Orte mit besonders hohem Verkehrsaufkommen wurden als besonders heiß erlebt.

Erklärung:

>> Abgase aus dem Verkehr enthalten viele Schadstoffe wie Feinstaub, Stickoxide und Rußpartikel. Diese Schadstoffe wirken ähnlich wie Treibhausgase (sie verbinden sich z.T. in Aerosolen, einer Art Wassertröpfchen): Sie reflektieren und absorbieren Wärmestrahlung, die besonders nachts eigentlich von der Erde in den Himmel abgestrahlt werden würde. Weil diese Wärmeabgabe an die Atmosphäre durch die Luftschadstoffe weniger möglich ist, kann sich die Luft nachts weniger abkühlen. (Abgesehen davon erhöht diese toxische Mischung von Schadstoffen in der Luft die gesundheitliche Belastung und die Hitzegefährdung.)

>> Abwärme von Autos, Bussen und LKWs erzeugen direkt Wärme beim Betrieb, sowohl bei Verbrennungsmotoren als auch bei E-Mobilen. Diese Abwärme wird direkt an die Umgebung abgegeben und erwärmt die Straßenluft zusätzlich zur Sonneneinstrahlung. Selbst im Standbetrieb, beim Parken, vermindern Verkehrsmittel tags und nachts die Abkühlung besonders in engen Straßen.

4) Standorte, die einerseits zentral im Stadtgebiet liegen, andererseits aber einen gewissen Bestand an Bäumen vorweisen können, schnitten bei der Befragung auch durchschnittlich ab. Hier sind z.B. Salzmarkt, Fischerplatz, der Platz am Burgbrunnen, Eiermarkt und Stadtbibliothek zu nennen. Auffällig ist auch, dass diese Orte in der Regel verkehrsfreie Zonen sind.

Erklärung:

>> Schatten: Wie mehrfach bereits beschrieben, spielt Schatten eine maßgebliche Rolle für ein vermindertes Hitzeerleben. Auch Flächen mit weniger üppigen Baumbeständen sorgen bereits dafür, das direkte Strahlung weniger schnell zu einem Überhitzen von versiegelten Flächen führen kann.

>> Sitzmöglichkeiten: Auch finden sich an fast allen genannten Standorten gewerbeunabhängige Sitzmöglichkeiten, die nicht direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt sind. Dem angestrengten Körper bei Hitze kurze Pausen zuzugestehen, wirkt sich wiederum positiv auf die physische und psychische Bewältigung von Hitze aus.

5) Die Neustadt schnitt tendenziell besser ab, wurde also weniger heiß erlebt.

Erklärung:

>> Typisch für viele Altstädte sind verwinkelte Gassen, die oft so eng und unregelmäßig gebaut sind, dass Sonnenstrahlen sie entweder nur teilweise oder gar nicht direkt erreichen. Besonders an den Eiermarkt angrenzende Gassen, die z.T. dauerhaft im Schatten liegen, sind hier als Beispiel zu nennen. Ein weiteres Merkmal sind die alten Fachwerkgebäude mit ihren vielen kleinen, scheinbar „nutzlosen“ Ecken, Nischen, Zwischenräumen und an den Fassaden überkragenden Geschossstufen. Was heute oft als unpraktisch erscheint, hat klimatisch einen Vorteil: In diesen Zonen kann sich kühle Luft halten, während warme Luft sich langsamer ausbreitet oder entweicht. Die Gebäude wirken dadurch wie natürliche Pufferzonen, die extreme Hitze abfedern. Hinzu kommt ein oft übersehener architektonischer Aspekt: Viele Altstadthäuser besitzen Kellerräume, die direkt an die Straße grenzen und lediglich durch Luftgitter abgetrennt sind. Diese offenen Verbindungen ermöglichen es der kühlen Kellerluft, nach außen zu strömen, was das Mikroklima in der unmittelbaren Umgebung spürbar abkühlen kann – besonders in den Morgen- und Abendstunden. Hier können allgemein gesehen auch Luftschleusen in nach oben durchaus geöffneten „Straßenschluchten“ oder engen Innenhöfen (Atrien) wirksam werden, die Aufwinde durch ein Luftsog von Kühl (unten) nach Warm (oben) begünstigen (siehe Bauweisen in heißen Ländern wie z.B. im arabischen Raum u. Nahem Osten), sodass es letztlich zu warmer, aber bewegter Luft als Abkühlungsfaktor kommt (verstärkt durch angepasste luftige Bekleidung). All diese baulichen und auch kulturellen Besonderheiten tragen in Summe dazu bei, dass viele Altstädte und in ähnlicher Weise dicht bebaute Ortschaften im Sommer weniger stark aufheizen und gleichzeitig natürliche Abkühlung ermöglichen. Die historische Bauweise, ähnlich in italienischen und anderen südeuropäischen Orten, wirkt somit ungeplant und wirkungsvoll Hitze in der Stadt entgegen.

>> Traditionelle Baumaterialien: Lehm, Holz und Naturstein sind die wichtigsten Materialien, die in Altstädten zur natürlichen Kühlung beitragen. Besonders Lehm wirkt wie ein natürlicher “Temperaturpuffer”, durch seine hohe Wärmespeicherkapazität (viel Wärme wird gespeichert und nur langsam abgegeben). Diese Bauweise führt zu einem insgesamt ausgeglicheneren Raumklima als moderne Leichtbauweisen.

>> Verkehrsarme Zonen: Zum größten Teil ist der Verkehr an diesen Standorten ausgeschlossen oder aber auf ein Minimum (Lieferverkehr) reduziert.

6) Während die Gebiete in der Innenstadt ganz oben im Ranking auftauchten, also besonders heiß erlebt wurden, waren es eher die begrünten Flächen in den Randgebieten der Stadt, wo Hitze eine geringere Rolle spielte.

Anmerkung zum Anspruch der hitze-sensibilisierenden Befragung: Weder die „Hitzebefragung 2024“ noch ihre Auswertung erfüllen die Ansprüche empirisch wissenschaftlicher Arbeiten wie Repräsentativität und Antwortkorrelationen. Wir als zivilgesellschaftliche Initiative haben uns auf den Weg gemacht, das unterrepräsentierte Gesundheitsrisiko Hitze in Bad Kreuznach sichtbar zu machen, zur Sensibilisierung des Problems beizutragen und Impulse zu setzen, die eine Bewältigung auf kommunaler als auch auf individueller Ebene nach Möglichkeit verbessern. Dabei greifen wir zwar auf ein breites Fundament wissenschaftlicher Expertise zurück, begreifen und gestalten unser Wirken selbst aber sozial und politisch.